Pakar Hukum Tata Negara : Pekerjaan Penilai adalah Bagian dari Kewenangan Pemerintah

Jakarta – Penugasan penilaian yang dikerjakan oleh para penilai publik di Indonesia seharusnya menjadi bagian dari kewenangan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Namun pandangan tersebut belum menjadi atensi oleh pemerintah sehingga memunculkan ketidakpastian hukum yang berujung pada tidak terlindunginya profesi penilai dan kepentingan publik.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhammad Junaidi, SHI, MH saat menjadi salah satu narasumber dalam seminar daring internasional bertajuk “Refinement and Accelerating Indonesia Valuation Act (RUUP) as Part of Public Protection” yang diselenggarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) pada Selasa (20/05/2025) lalu.

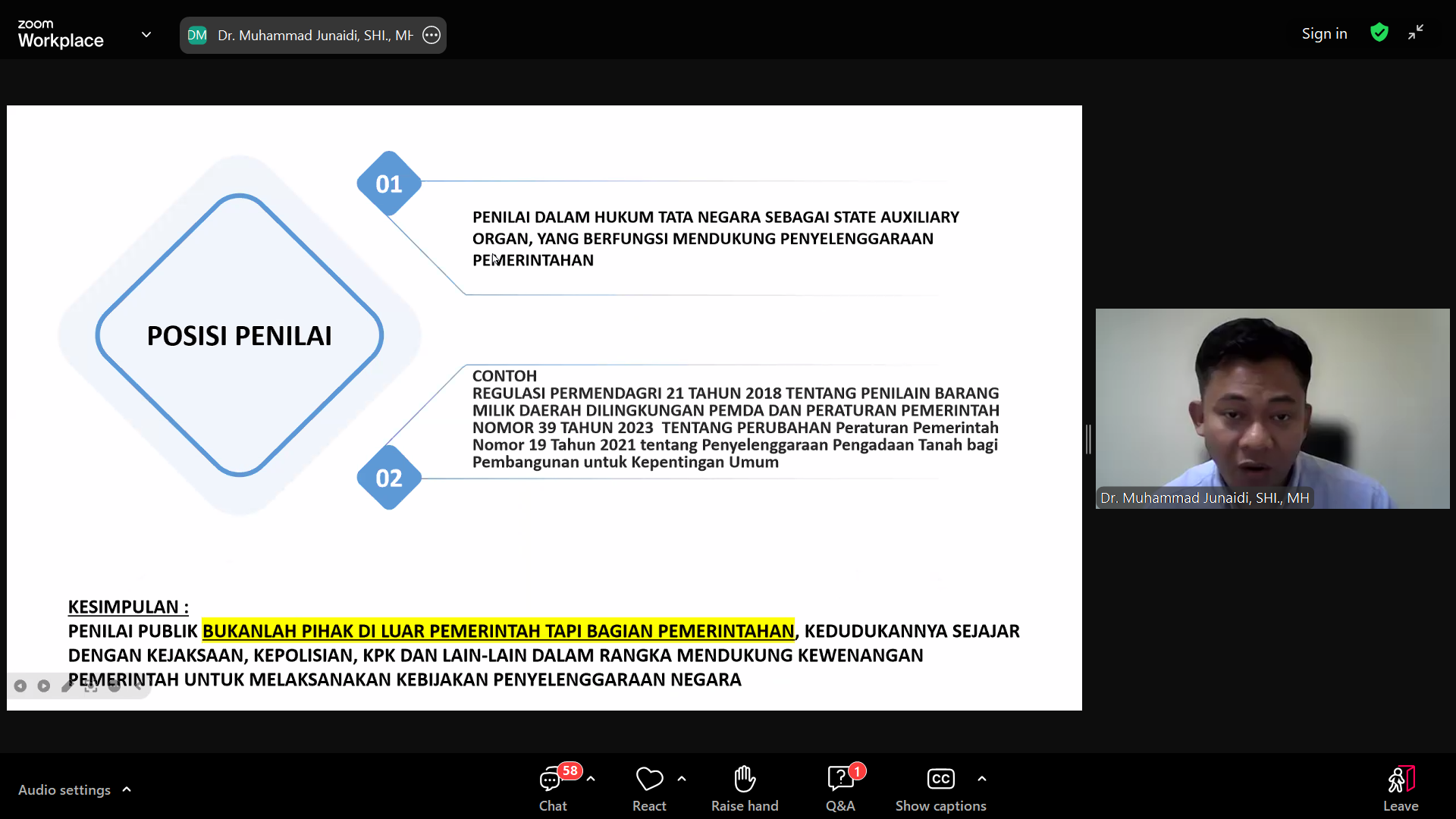

Muhammad Junaidi mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengakui peran penilai publik dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun hal itu tidak dibarengi dengan kedudukan penilai secara jelas dalam sistem hukum tata negara.

Posisi penilai publik seharusnya setara dengan lembaga pendukung negara yang lain seperti kepolisian, kejaksaan maupun Komite Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika lembaga pendukung pemerintahan yang lain sudah memiliki undang-undang sendiri, maka sudah selayaknya juga profesi penilai mendapatkan perlakuan yang sama. Dan state auxiliary organ (organ pendukung pemerintah) seharusnya juga melekat dengan profesi penilai.

“Penilai publik sering disebut mendukung dalam pembangunan nasional tapi tidak ada satu pun undang-undang yang secara lex specialis (khusus) mengaturnya, maka ini disebut ketidakpastian hukum. Akibat dari ketidakpastian hukum, maka hasil penilain dari penilai bisa dianggap tidak meyakinkan dan jadi objek yang disalah-salahkan. Padahal semua (proses perizinan) telah dilalui,” tegas Junaidi.

Pria yang menjabat sebagai Wakil Rektor III Universitas Semarang (USM) ini juga berpendapat bahwa pekerjaan penilai publik adalah bagian dari kewenangan pemerintah sebab perannya sangat krusial dalam perekonomian nasional.

“Karena jadi bagian dari pemerintah, maka seharusnya pemerintah sendiri yang seharusnya ngejar-ngejar agar RUU Penilai ini segera mendapatkan pengesahan. Yang ngotot RUU ini segera selesai seharusnya pemerintah,” terang Junaidi.

Menjadi Objek “Kambing Hitam”

Penyempurnaan dan percepatan RUU Penilai juga menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Apabila hal ini terabaikan, maka di hadapan hukum dugaan bersalahnya penilai akan lebih kuat karena faktor asas hukum menjadi penentu. Penilai akan kalah dengan KUHP, UU kejaksaan, UU kepolisian dan undang-undang umum yang lain karena tidak adanya UU Penilai.

Selain itu, imbuh Junaidi, aparat penegak hukum (APH) juga masih menempatkan kantor jasa penilai publik (KJPP) bukan sebagai organ pendukung pemerintah yang seharusnya dilindungi dalam menjalankan kewenangan pemerintah, tetapi APH menganggap KJPP hanya sebagai objek yang menjalankan bisnis penilaian.

“Kalau negara hanya melihat KJPP dari kegiatan bisnis saja, maka nanti justru negara yang akan repot. Kalau kewenangan pekerjaan penilaian diserahkan kepada penilai, maka metode penilaian maupun hasil penilaiannya harus diproteksi. Termasuk kode etiknya. Perspektif ini harus ditanggapi serius oleh pemerintah agar tidak ada nuansa subyektifitas, apalagi ini berkaitan dengan penegakan hukum,” tegas doktor berusia 39 tahun ini.

Limitasi dalam RUU Penilai

Terkait dengan fokus penguatan RUU Penilai, Junaidi menilai ada dua hal yang harus mendapat penguatan yakni soal standarisasi dan proteksi.

Misalnya dalam pasal 29. Pada pasal ini disebutkan bahwa tata cara pemberian, pembekuan dan pencabutan izin usaha KJPP serta izin pembukaan cabang KJPP diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Pasal ini menurut Junaidi sangat krusial karena berkaitan langsung dengan penegakan hukum. Dia menyarankan agar hal tersebut diatur secara limitasi dalam RUU. RUU Penilai akan menjadi percuma karena masih melemparkan kewenangan pengaturan norma yang memiliki sifat perlindungan bagi penilai kepada pemerintah.

“Khawatirnya kalau PP itu dibuat oleh pemerintah justru ada ketidakpastian hukum. Hal sekrusial ini seharusnya dimasukkan ke RUU, bukan PP,” katanya.

Pria yang telah menulis 6 judul buku tentang Hukum Tata Negara ini juga menyebut perlunya penguatan asas contrarius actus atau asas hukum administrasi negara yang menyatakan bahwa badan atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan keputusan TUN juga berwenang untuk membatalkannya.

Jika merujuk pada adagium tersebut, maka KJPP tidak bisa ditindak oleh APH karena yang mengeluarkan izin usahanya adalah Kementerian Keuangan RI. Satu-satunya institusi yang berhak menilai apakah jasa penilaian dari KJPP itu salah atau benar adalah Kementerian Keuangan, bukan APH.

Agar RUU Penilai menjadi lex specialis derogat legi generali (aturan hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum), Junaidi menyarankan kewenangan majelis penilai yang tertuang dalam pasal 36 lebih diperjelas kembali supaya keputusan yang dibuat oleh majelis penilai tidak menyimpang dengan penetapan keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga lain.

Mengenai ketentuan peralihan pada pasal 51 juga harus dipastikan tidak ada undang-undang lain yang digunakan sebagai sanksi bagi penilai yang esensi dan substansinya berbeda dari UU Penilai.

“Ini yang seringkali terjadi di Indonesia. Saya melihat ketika ada satu masalah, seharusnya yang digunakan adalah ruh dan substansi dari undang-undang lex specialis. Undang-undang lain yang tidak berkaitan dengan aktivitas sebagaimana di undang-undang tersebut harus dikesampingkan,” pungkas Juniadi.

Penulis : Farid Syah

Editor : Eka Vanda

Like, Comment, Share akan sangat membantu publikasi